飲食業界は、外食需要や旅行需要の回復により、コロナ禍から徐々に活気を取り戻しつつあります。しかし、人手不足やコスト上昇、イタズラによる風評被害など、多くの課題も抱えています。

そこで本記事では、2025年現在の飲食業界の現状と今後のトレンド、そして飲食店が抱える課題を解説します。またよくある質問にも回答していますのでぜひ参考にしてみてください。

飲食業界の今後とは?

飲食業界は、コロナ禍からの回復の兆しや旅行需要の増加といった追い風を受けながらも、人手不足やコスト上昇といった逆風にも直面しています。これらの要素が、飲食業界の今後をどのように形作るのでしょうか?ここでは、飲食業界の現状と今後の展望について、様々な角度から詳しく解説していきます。

外食需要の回復

コロナ禍が収束に向かいつつある現在、外食産業は徐々に活気を取り戻しています。政府の最新の月例報告によると、外食に対する需要は穏やかに増加しており、特に複数人での外食が注目されています。

行動制限が緩和されたことで、家族や友人との時間を大切にしたいと考える人が増え、美味しい料理を楽しむために外食を選ぶケースが増加しています。

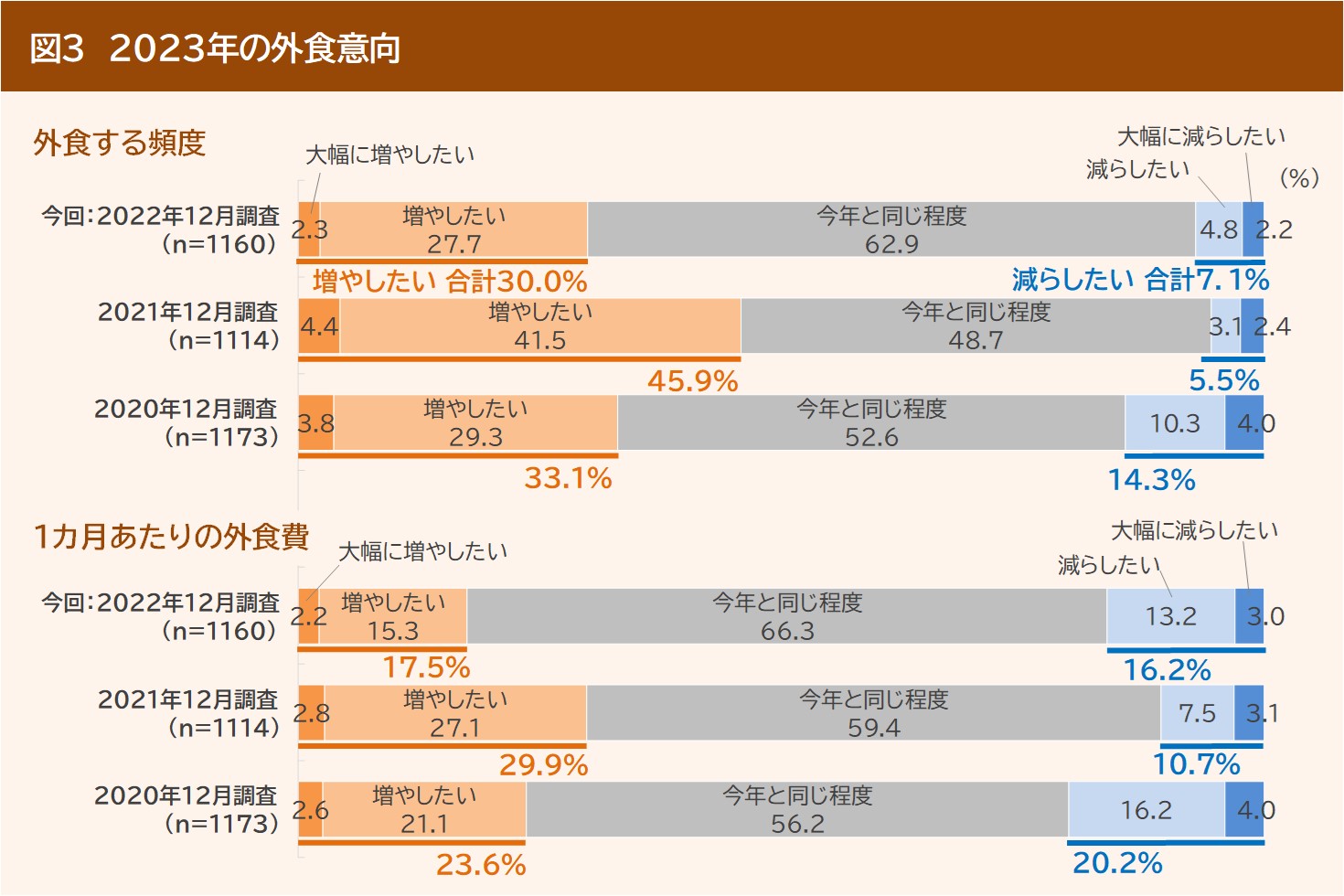

また、株式会社ぐるなびの調査結果では、2023年度における外食の需要動向として、3人に1人以上が「複数人での外食を増やしたい」と回答しており、個食では得られない共有の楽しさが求められていることがわかります。

参考:外食は本格的に回復へ。「コスパ」や「お得感」がカギ~2022年外食の振り返りと2023年の展望

旅行需要の回復

一般社団法人日本フードサービス協会の発表によれば、2023年5月にはゴールデンウィークを中心とした国内外の観光需要が活発化し、外食業界の売上が大幅に伸びを見せました。特にインバウンド消費は円安の影響を受け、1人当たりの支出がコロナ禍前を上回る結果となっています。

また、日本は国際的な旅行先として高い評価を維持しており、「訪れてみたい国」ランキングの上位に常に位置付けられています。2024年初頭には、訪日外国人旅行者数が2019年の水準まで回復すると見込まれており、観光業界全体への好影響が期待されています。

参考:JF外食産業市場動向調査

人手不足

飲食業界では、長引く人材不足が依然として大きな課題となっています。コロナ禍による経済的な影響が薄れて需要が回復しつつあるものの、多くの店舗が十分な人員を確保できていない状況です。

特にアルバイトやパートなど非正規雇用の労働力不足が深刻で、一部の労働者は職を失った際に他業種へ移行したまま戻っていないケースも多いといわれています。

さらに、最低賃金の上昇に伴う人件費の増加が、店舗運営にさらなる負担を与えている現状です。これらの問題により、需要が拡大しているにもかかわらず、対応しきれない店舗も少なくありません。

コストの上昇

近年、原材料やエネルギーコストの高騰が、飲食店経営に大きな負担を与えています。株式会社シンクロ・フードの調査によれば、飲食店経営者の90%以上が原材料価格の上昇による影響を実感していると回答しており、経営環境の厳しさが浮き彫りとなっています。

さらに、東京商工リサーチのデータでは、2023年には調味料や加工食品を含む数多くの食品が値上げされ、多くの飲食店が価格転嫁を余儀なくされています。これらの状況は、コスト管理を難しくし、飲食店が経営を維持するための課題を増大させています。

参考:原材料費高騰に影響を受けた飲食店は90%超。約8割の店が10%未満の値上げを行う意向 | 株式会社シンクロ・フード

イタズラによる風評被害の懸念

飲食店での悪質ないたずら行為が、ネットの普及により容易に拡散される時代となりました。一部の行為が店舗にとどまらず、業界全体の信頼に影響を及ぼす可能性も指摘されています。

特にサラダバーやドリンクバーのような共有スペースでの問題は、同様の設備を持つ他店舗にも風評被害をもたらす危険があります。さらに、大手企業が先行して対策を強化すれば、その基準が業界の標準となり、中小規模の店舗も対応を求められる場面が増えるかもしれません。

飲食業界における今後のトレンドの傾向

飲食業界では、SNSの流行やライフスタイルの変化により、消費者のニーズが多様化しています。今後の飲食業界では、どのようなトレンドが重要となるのでしょうか?ここでは、飲食業界で注目される3つのトレンドについて解説します。

SNSとの相性がよい

近年、InstagramやTikTokといったSNSが飲食業界のトレンド形成に与える影響は無視できません。2023年度には、TikTokで「悪魔のパスタ」が一時的に注目されるなど、SNS発の話題が店舗の人気を左右する例も増えています。

特に若年層を中心に、SNS映えする店舗やメニューが高く評価される傾向が顕著です。こうした状況では、店舗自身の発信力の強化はもちろん、顧客による投稿が拡散される仕組みづくりが重要です。

話題性のあるメニューや独自のコンセプトを持つことで、SNSを通じた新規顧客の獲得が期待できるため、今後もこの流れは加速するでしょう。SNSを戦略的に活用する店舗が成功をつかむ時代が続いています。

おひとりさまのニーズを満たせる

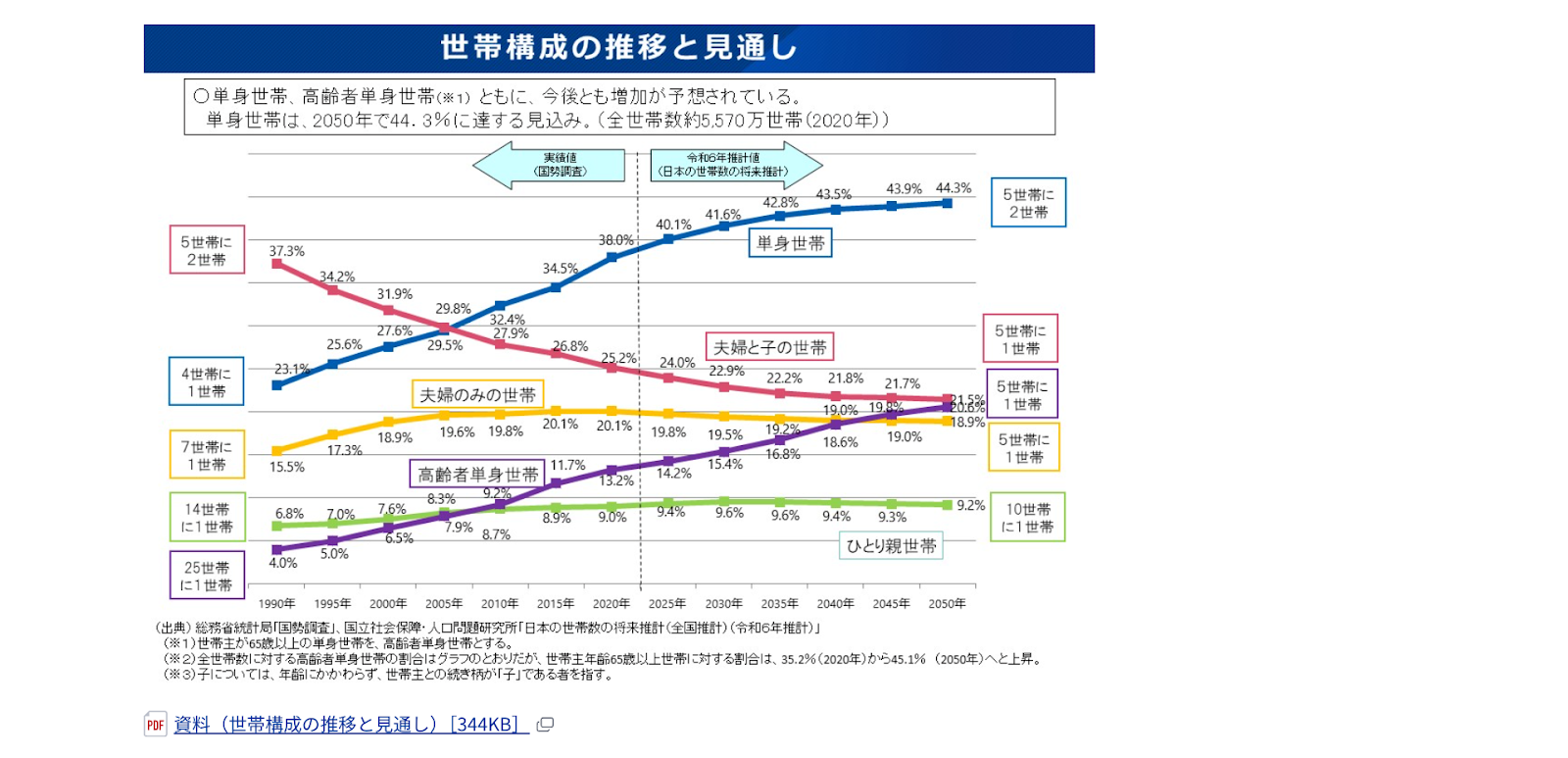

近年「外食=複数人で楽しむもの」という従来のイメージが変化し、ひとりで気軽に外食を楽しむ「おひとりさま」需要が増加しています。現在、日本では単独世帯が全体の約35%を占めており、こうしたライフスタイルの変化に対応する飲食店の工夫が求められています。

たとえば、1人でも楽しめる焼肉や鍋のメニューを提供したり、周囲を気にせず快適に過ごせる空間設計を取り入れたりすることで、おひとりさまニーズに応える店舗が増えています。このような柔軟な対応は、少人数でも利用しやすい飲食店づくりの鍵となっています。

体験価値を与えられる

近年、飲食店に求められる価値観が変化しつつあり「その店でしか味わえない体験」が消費者にとって重要な選択基準となっています。物価高や節約志向の影響で外食の頻度が減少する中、一回の外食に対する特別感や満足感がより重視される傾向があります。

この「体験価値」は、料理の味や見た目だけでなく、空間のデザイン、スタッフの接客、さらには店舗のストーリー性まで多岐にわたります。たとえば、独創的なメニューやこだわりの食材を使用し、他にはない演出を提供する店舗は、高いリピート率を期待できるでしょう。

こうした体験価値を磨くことで、消費者の心をつかみ、競争が激しい市場での存在感を高めることができます。

飲食業界の今後でよくある3つの質問

飲食業界では、消費者のニーズの多様化や社会情勢の変化により、様々な疑問や不安が生じています。ここでは、飲食業界の今後に関するよくある3つの質問について解説していきます。

質問1.今後売上が伸びやすい飲食店の業態は?

飲食業界では、消費者の多様なニーズに応えるため、特化型の店舗や新しいアプローチが注目されています。

特定ジャンルの専門店は、独自性を打ち出しやすく、コンセプトが明確なため、競争の激しい市場でも顧客を引きつけやすい特徴があります。また、デジタルツールを活用した効率的な運営や顧客体験の向上も、今後の成長を支える重要な要素です。

一方で、健康志向の高まりを背景に、大豆ミートやヴィーガン対応メニューを取り入れる店舗も増加しています。これらのメニューは新たな顧客層を取り込み、リピーターを生むきっかけとなるでしょう。

質問2.飲食業界の廃業率は?

中小企業庁のデータによれば、飲食業と宿泊業は他業種に比べて非常に高い廃業率を記録しており、その要因として多くの課題が挙げられます。人手不足や原材料費の高騰、さらには世界的な経済動向に影響されやすい業態特性が、経営の安定を難しくしています。

また、新規開業率が高いことからも、競争の激化が廃業の一因と考えられます。特に、開業直後の1年以内に多くの店舗が閉店に追い込まれる現状は、飲食業界の厳しさを象徴しています。

一方、課題を克服し安定的な経営を実現する店舗も存在し、こうした成功事例を学ぶことが重要です。

参考:第2章 – 中小企業庁

質問3.飲食店が潰れる前兆は?

飲食店が閉店の危機に直面する場合、その兆候はさまざまな形で現れることがあります。たとえば、料理の提供が遅くなったり、メニュー数が減少したりすることは、運営上の問題を反映している可能性があります。

また、スタッフの態度や入れ替わりの頻度、来店客数の減少なども重要なサインです。これらの問題が改善されないまま放置されると、顧客満足度が低下し、最終的には店舗の存続が難しくなることがあります。

さらに、Webサイトや店頭情報が古いままである場合、信頼を損ねる要因となるでしょう。新規顧客を呼び込む努力を続けることはもちろん、現状の問題点を定期的に見直すことで、安定した経営を実現することが求められます。

まとめ

この記事では、飲食業界の今後について、外食需要の回復、旅行需要の回復、人手不足、コストの上昇、イタズラによる風評被害の懸念といった様々な観点から解説しました。飲食業界の今後のトレンドとしては、SNSとの相性、おひとりさまニーズ、体験価値の3つの傾向が挙げられます。飲食業界が今後どのように変化していくのか、ぜひこの記事を参考にしてみてください。