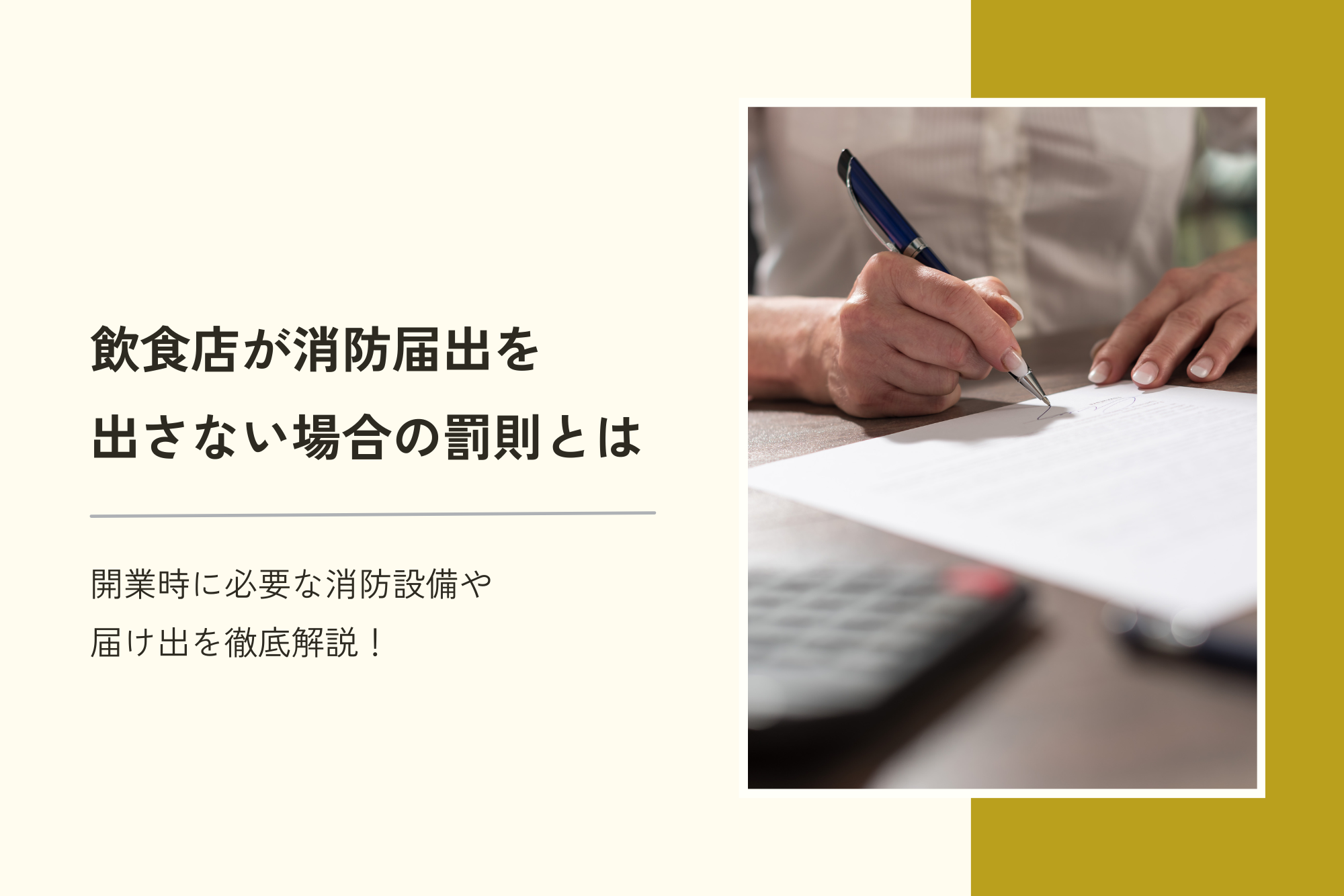

飲食店を開業するにあたって、消防届出は必須の手続きです。しかし「費用がかかる」「手続きが面倒」といった理由から、届出を怠ってしまうケースも少なくありません。届出を出さずに営業した場合、消防法違反となり、厳しい罰則が科せられる可能性があります。

本記事では、飲食店開業に必要な消防届出の種類や、届出を出さない場合の罰則、よくある質問などをまとめ、安全な飲食店経営のための基礎知識を解説します。

飲食店開業に必要な消防法とは?

飲食店を開業する際には、建築基準法や消防法の基準を満たすことが不可欠です。特に消防法は、火災予防や被害軽減の観点から厳格な規制が設けられています。

厨房を備え、火を扱うことが前提となる飲食店では、消火設備や避難経路の確保が求められるほか、必要な届出を事前に行わなければなりません。これらの規定を守らない場合、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。開業前に消防署へ相談し、適切な対策を講じることが重要です。

飲食店開業時に必要な3つの消防設備

飲食店を開業する際には、消防法に基づき、必ず設置しなければならない消防設備があります。これらの設備は、火災発生時の被害を最小限に抑えるために不可欠です。主な設備として、以下の3つのカテゴリーがあります。

1.消火設備

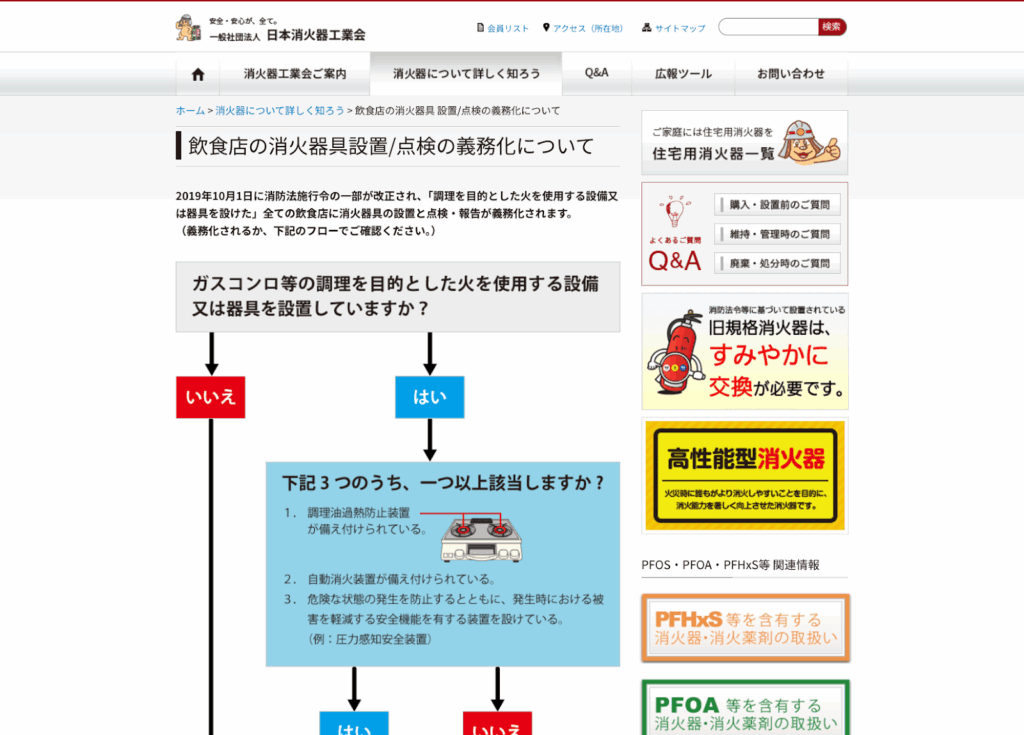

火災の被害を最小限に抑えるためには、適切な消火設備の設置が不可欠です。消火器やスプリンクラー、屋内消火栓など、設置が義務付けられている設備はさまざまですが、それぞれの役割を理解し、適切に管理することが重要です。

設置基準は、建物の規模や用途によって細かく定められており、基準を満たしていない場合は是正指導を受けることもあります。また、消火設備は設置するだけでなく、定期的な点検やメンテナンスを行い、常に万全の状態を保つことが求められます。

2.警報設備

火災の発生を素早く察知し、適切な対応を取るには、警報設備の設置が欠かせません。警報設備には、自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報機などがあり、火災のリスクを軽減するために重要な役割を果たします。

特に飲食店では、火を扱う機会が多いため、適切な警報設備の導入が求められます。これらの設備は、建物の規模や用途に応じて設置義務が定められており、基準を満たさない場合は指導の対象となることもあるため、事前に確認が必要です。

3.避難設備

災害時に迅速かつ安全に避難するためには、適切な避難設備の設置が不可欠です。避難設備には、避難はしごや救助袋、誘導標識、非常口誘導灯などがあり、建物の構造や収容人数によって設置基準が異なります。

特に2階以上の店舗では、収容人数が一定以上の場合、避難器具の設置が求められることがあります。誘導灯や標識は、すべての飲食店で必要とされるため、常に適切な位置に設置し、点検を怠らないことが重要です。避難経路を確保し、非常時に備えましょう。

飲食店開業時に提出しなければならない4つの届け出

飲食店を開業する際には、消防法に基づき、いくつかの届け出を消防署に提出する必要があります。主な届け出は以下の4つです。

1.消防用設備等設置届出書

飲食店を開業する際には、消防用設備の適切な設置が求められます。設置後には、所管の消防署へ届出を提出し、消防検査が必要です。

この検査では、消火設備・警報設備・避難設備が基準を満たしているか確認され、問題がなければ「消防検査済証」が発行されます。設備の設置義務は、店舗の規模や業態によって異なるため、事前に最新の規制を確認することが大切です。

法改正などにより要件が変更されることもあるため、開業準備の段階で消防署に相談しておくとよいでしょう。

2.防火対象物使用開始届出書

新しく店舗を開業する際には、消防署への届出が必要となる場合があります。特に「防火対象物使用開始届出書」は、特定防火対象物に該当し、かつ収容人数が30人以上の施設で義務付けられています。

この届出は、店舗の使用開始7日前までに提出しなければならず、建物の配置図や消防設備の設計図などの書類を添付する必要があります。また、内装工事や改装を行う場合には、「防火対象物の工事等計画の届出」を工事開始の7日前までに提出することが求められます。

届出内容や必要書類は消防署ごとに異なることもあるため、事前に管轄の消防署へ相談し、準備を進めることが重要です。

参考:2 防火対象物使用開始(変更)届出書 様式第3号(第9条関係) | 岡山市

3.火を使用する設備等の設置届出書

火を使用する設備を導入する際には、事前に消防署へ届出を行う必要があります。対象となるのは、厨房設備、ボイラー、温風暖房機など、可燃性ガスや高温の蒸気を発生させる機器で、特に出力が大きいものは規制が厳しくなります。

届出は、設置の7日前までに行う必要があり、各消防署で指定された書式を使用します。設置後は消防署の検査を受け、基準を満たしているか確認されます。事前に管轄の消防署へ相談し、必要な手続きを漏れなく行うことが大切です。

参考:火を使用する設備等の設置(変更)届出書 | 東京消防庁

4.防火管理者選任届出書

防火管理者を選任した際は、所轄の消防署へ「防火管理者選任届出書」を提出する必要があります。防火管理者は、店舗の防火対策を統括する責任者であり、収容人数30人以上の飲食店では選任が義務付けられています。

収容人数には従業員も含まれるため、正確に算出することが重要です。防火管理者となるには、所定の防火管理講習を受講し、建物の規模に応じた「甲種」または「乙種」の資格を取得しなければなりません。講習時間は、甲種が約10時間、乙種が約5時間と定められています。

参考:防火・防災管理者選任(解任)届出書 / 消防計画作成(変更)届出書 | 東京消防庁

飲食店が消防届出を出さない場合の罰則

消防法で定められた設備の設置や届出を怠ると、法的な罰則を受ける可能性があります。軽微な違反でも30万円以上の罰金が科されることがあり、重大な違反の場合は300万円以下(法人は3,000万円以下)の罰金や懲役刑の対象となることもあります。

さらに、消防法違反が発覚すると、営業停止処分が下されるリスクがあり、店舗の信用や評判に大きな影響を及ぼします。違反が公表されることで、顧客や取引先の信頼を失い、経営が困難になる可能性もあるため、適切な対応が求められます。

岡山の解体工事で「金山株式会社」が選ばれる理由

「金山株式会社」では、長年培ってきた豊富な経験と実績を活かし、周辺環境や近隣に配慮したスムーズで効率的な解体工事を実現しています。また、徹底した安全管理体制により、お客様の安心できるパートナーとして、ご支持をいただいています。

さらに、専門スタッフによるアスベスト調査や除去工事の対応も可能です。岡山県全域でお客様のニーズに合わせた柔軟な対応を心がけ、迅速で信頼性の高いサービスを提供しています。⇒金山株式会社へのお問い合わせはこちら

飲食店 消防届出を出さないでよくある3つの質問

飲食店を開業するにあたって、消防届出に関する疑問は尽きないものです。ここではよくある3つの質問にお答えします。

質問1.消防法と建築基準法による「内装制限」とは?

飲食店の内装を計画する際には、消防法や建築基準法の規定を遵守する必要があります。特に、火災時の延焼を防ぐため、カーテン・布製ブラインド・じゅうたんを使用する場合には、防炎性能を持つ「防炎物品」を使用しなければなりません。

さらに、壁や天井の仕上げ材には、燃えにくい「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の使用が求められます。これらの規制を無視すると、罰則の対象となるだけでなく、万が一の火災時に大きな被害を招く可能性があるため、慎重に内装計画を進めることが重要です。

質問2.飲食店開業時の消防検査の流れとは?

飲食店を開業する際には、消防検査を受ける必要があります。検査の流れは、まず所定の届出を提出し、消防署による現地確認を受けるという手順です。

検査では、消火設備や避難経路、防火対策が基準を満たしているかが確認されます。不備が指摘された場合は、必要な修正を行ったうえで再検査を受けることになります。スムーズに合格するためには、事前に消防基準を確認し、専門家のアドバイスを受けるなど、しっかりと準備を進めることが重要です。

質問3.消防点検とは?

飲食店では、消防法に基づき定期的な消防設備の点検が義務付けられています。6ヶ月ごとの機器点検では、消火設備・警報設備・避難設備が適切に設置され、正常に機能しているかを確認しなければなりません。

さらに、1年に1回の総合点検では、設備を実際に作動させて総合的な機能をチェックします。点検終了後には、結果を消防署へ報告する必要があります。一定の条件を満たさない限りは、有資格者でなくても点検が可能ですが、対象となる建物では専門業者への依頼が必要になる場合があります。

まとめ

飲食店を開業する際には、消防法に基づいた様々な手続きと設備の設置が必須です。消防届出を怠ると、罰則が科される可能性があります。開業準備の参考にしていただき、安全な飲食店経営を実現してください。

「金山株式会社」では、豊富な経験と実績を活かし、周辺環境や近隣に配慮したスムーズな解体工事を実現しています。岡山県全域でお客様のニーズに合わせた柔軟で信頼性の高いサービスを提供していますので、ぜひお気軽にご相談ください。