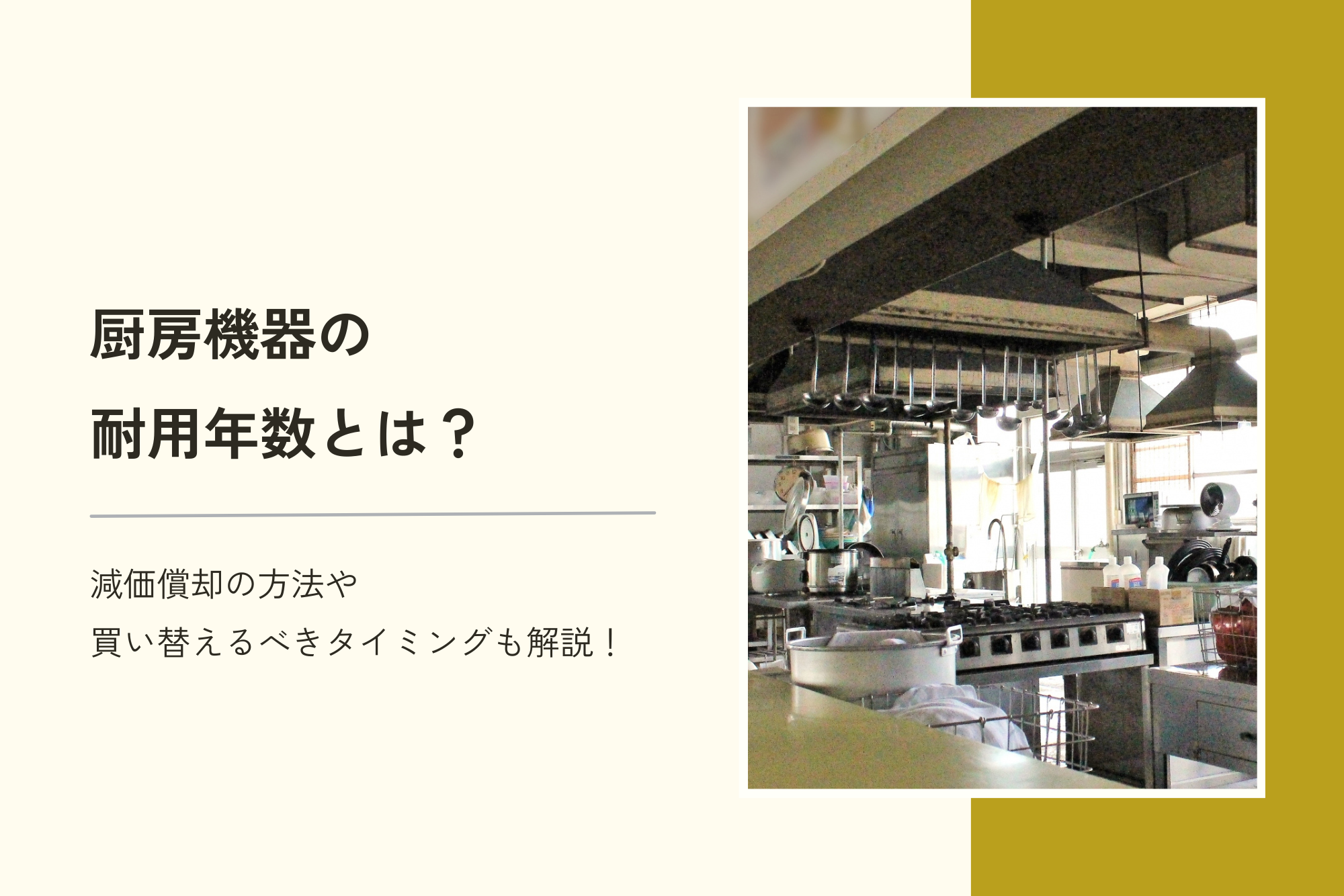

飲食店の経営を検討している方で、厨房機器の耐用年数について詳しく知りたい方もおられるのではないでしょうか。資産の減価償却が必要な場合、国税庁が定める耐用年数を正確に把握しておく必要があります。

本記事では、 厨房機器の耐用年数の概要や減価償却の目的や計算方法、厨房機器を買い替えるべきタイミングについて解説します。また、厨房機器を維持するためのメンテナンス頻度や方法についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

厨房機器の耐用年数とは?

耐用年数とは、厨房設備や家電、家具などの資産が使用できる期間を指し、これらは「減価償却資産」として分類されます。減価償却資産は、所有する固定資産のなかで時間の経過と共に価値が低下するものであり、国税庁ではこれらの資産について耐用年数を定めています。

耐用年数は、資産の価値が保たれる期間であり、資産を使用すると予想される年数に基づき経費として計上しなければなりません。つまり、耐用年数は資産が本来の価値を保てる限定的な期間であり、この期間を過ぎると価値が低下します。

耐用年数と耐久年数の違い

耐用年数とは、設備や機器など対象の資産が減価償却可能な期間で、国税庁が法的に定めています。この期間は、資産の価値が年月の経過に併せて下がることをベースに設定されており、減価償却資産を使用する予定の年数を示しています。

一方で、耐久年数は、その機器を問題なく使用できる期間であり、メーカーなどが独自に基準を設けて定めるものです。耐久年数は製品の寿命に相当し、製品の耐久テストなどで計られる指標のため、メーカーによって異なる場合があります。

減価償却の目的や計算方法

次に、減価償却の目的や計算方法について解説します。

- 減価償却の目的

- 減価償却の計算方法

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

減価償却の目的

減価償却の目的は、長期間使用する建物や設備、備品などの経費を一定期間内に分配する税務処理であり、この方法は所得税法や法人税法によって定められています。

とくに、厨房機器のように翌年以降も使用される設備は、購入した年だけでなく、それ以降も継続して経費として計上しなければなりません。購入やメンテナンスの費用を分割して毎年計上することで、実際の使用状況に合わせた税務処理が可能になります。

減価償却の計算方法

次に、減価償却の計算方法について解説します。

- 新品の場合

- 中古の場合

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

新品の場合

新品で購入した資産の減価償却方法を紹介します。たとえば、500万円のコピー機を購入した場合、コピー機の耐用年数が5年とされているため、5年間に渡って経費を分割します。

- 500万円(購入費用)÷5年(耐用年数)=100万円(1年あたりの減価償却費)

これにより、年間の減価償却費は500万円を5年で割った100万円です。この方法で、コピー機のコストをそれぞれの会計年度に適切に配分します。

中古の場合

中古の資産の耐用年数の計算には2つのパターンがあります。1つ目は、法定耐用年数を過ぎた機器の場合で、計算式は「法定耐用年数×20%」です。端数が生じる場合、1年未満を切り捨て、2年未満は2年と計算します。

2つ目は、法定耐用年数が一部経過している場合で、計算式は「(法定耐用年数 – 経過した年数)+経過年数×20%」です。こちらも端数は切り捨てます。

国税庁による厨房機器の耐用年数

国税庁では、飲食店に必要な各種厨房設備の「法定耐用年数」を定めています。主な厨房機器の耐用年数は以下のとおりです。

| 厨房機器の名称 | 耐用年数 |

| 陳列だな、陳列ケース(冷凍機付・冷蔵機付のもの) | 6年 |

| 冷房用・暖房用機器 | 6年 |

| 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器 | 6年 |

| 氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除く) | 4年 |

| 食事・ちゅう房用品(陶磁器製・ガラス製のもの) | 2年 |

さらに詳細な情報やそのほかの製品については、国税庁のWEBサイトを確認するか、税理士や税務局に相談してみてください。

厨房機器を買い替えるべき3つのタイミング

次に、厨房機器を買い替えるべきタイミングについて解説します。

- 目安の耐用年数を経過したとき

- 事業の拡大を検討しているとき

- 厨房設備が故障したとき

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

1.目安の耐用年数を経過したとき

耐用年数は故障する年数を意味するものではありませんが、飲食店で使用される厨房設備の買い替え目安としては重要な指標です。

耐用年数を過ぎてしまった設備は、売却価値がなくなる可能性が高いため、売却益が得られない場合は処分費用が必要になります。そのため、設備の効率的な更新のためには、耐用年数を適切に把握し、管理しなければなりません。

2.事業の拡大を検討しているとき

飲食店の新規出店や事業内容を変更する際は、店舗のサイズや業務内容に合わせて厨房設備を買い替える必要があります。とくに、集客人数を増やしたい場合、操作性の悪い設備はオペレーションの悪化や機会損失につながる可能性があります。

効率よく業務を行い、顧客を増やすためにも、状況に合った新しい厨房設備への買い替えがおすすめです。既存の厨房設備を使い回すのには限度があるため、新しい事業に適した設備を導入しましょう。

3.厨房設備が故障したとき

厨房機器が故障した際には、製造年数が浅ければ修理することも可能ですが、メーカーが廃業していたり、設備の製造から時間が経過していたりすると、交換できる部品がなく修理を断られる場合があります。

このように、大幅な修理が必要な場合や、故障した際の対応がメーカーによって限定されている可能性もあるため、飲食店の営業に支障をきたさないよう、事前にメーカーに故障時の対応期間を確認しておきましょう。

厨房機器を維持するためのメンテナンス頻度や方法

次に、厨房機器を維持するためのメンテナンス頻度や方法について解説します。

- 頻度

- 方法

- 修理・交換する場合

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

1.頻度

厨房機器のメンテナンスの頻度は、月数回から年数回程度であり、これは厨房機器の種類や使用頻度によって異なります。購入やリースを検討する際は、必ず業者に確認するようにしましょう。

また、業者にメンテナンスを依頼する場合は、コストがかかりますが、不具合を早期に発見しトラブルを未然に防げます。そのため、厨房機器の清潔さや安全性を保つためには、定期的なメンテナンス計画を立てるようにしてください。

2.方法

セルフメンテナンスが可能な機器は、取扱説明書に記載された手順に従って、部品を取り外して洗浄したり、汚れを拭き取ったりするなどの対応を行ってください。異常がみられる際は、直ちに使用を停止し、修理業者に相談しましょう。

一方、業者での対応が必要な厨房機器については、購入またはリースした業者に連絡を取り、事前に定期メンテナンスの契約を結んでおくことで、メンテナンスの漏れを防げます。定期メンテナンスの際に異常が発見された場合は、適切な修理や部品の交換が必要です。

3.修理・交換する場合

定期メンテナンスの際に故障や異常が発見された場合、厨房機器の修理や交換が必要になります。ただし、修理や交換後に厨房機器のサイズや機能に問題が生じる可能性もあるため、アフターフォローが充実している業者を選ぶことが大切です。

自分で厨房機器を修理・交換する場合は、事前に取扱説明書を確認してください。もし、特別な資格や必要な部品がある場合は、販売やリースを行う業者に相談するのがおすすめです。

厨房機器の耐用年数でよくある3つの質問

最後に、厨房機器の耐用年数でよくある質問を紹介します。

- 質問1.減価償却するメリットは?

- 質問2.古くなった厨房機器を廃棄する方法は?

- 質問3.減価償却の特例とは?

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

質問1.減価償却するメリットは?

減価償却は、会計上では厨房設備などの費用を支払った形式として帳簿上に残りますが、実際に手元から出ていく資産はありません。最初の年には出費がありますが、2年目以降は実際の支出がなく、記載した金額を飲食店の資産として保持することが可能です。

耐用年数に応じて経費として計上することで、課税対象となる利益を減少させ、節税効果が期待できます。また、減価償却は保有している資産の評価にも役立ちます。

質問2.古くなった厨房機器を廃棄する方法は?

家庭用として設計された厨房機器は、粗大ごみとして回収されるケースが一般的です。廃棄する際は、回収できるものや費用が地域によって異なるため、それぞれの自治体のルールを確認するようにしてください。

一方、業務用の厨房機器は産業廃棄物として扱われ、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に依頼して回収してもらう必要があります。この場合、適切な処理を行うための費用が発生します。

質問3.減価償却の特例とは?

青色申告をしている個人事業主の場合、1つあたり30万円未満の備品は「少額減価償却資産の特例」を利用して、一度に全額を経費として計上できます。

ただし、減価償却か特例かの選択は一度決定すると変更できないため、慎重な判断が求められます。たとえば、減価償却を選んで経費を分散していた場合、後に残額を一括で経費計上することは許されません。

まとめ

本記事では、厨房機器の耐用年数の概要や減価償却の目的や計算方法、厨房機器を買い替えるべきタイミング、厨房機器を維持するためのメンテナンス頻度や方法について解説しました。

耐用年数とは、厨房機器といった資産が減価償却できる期間であり、国税庁が法的に定めています。また、減価償却の目的は、長期間使用する資産の経費を一定期間内に分配するためです。購入やメンテナンスの費用を分割して計上することで、実際の使用状況に合わせた税務処理が可能になります。