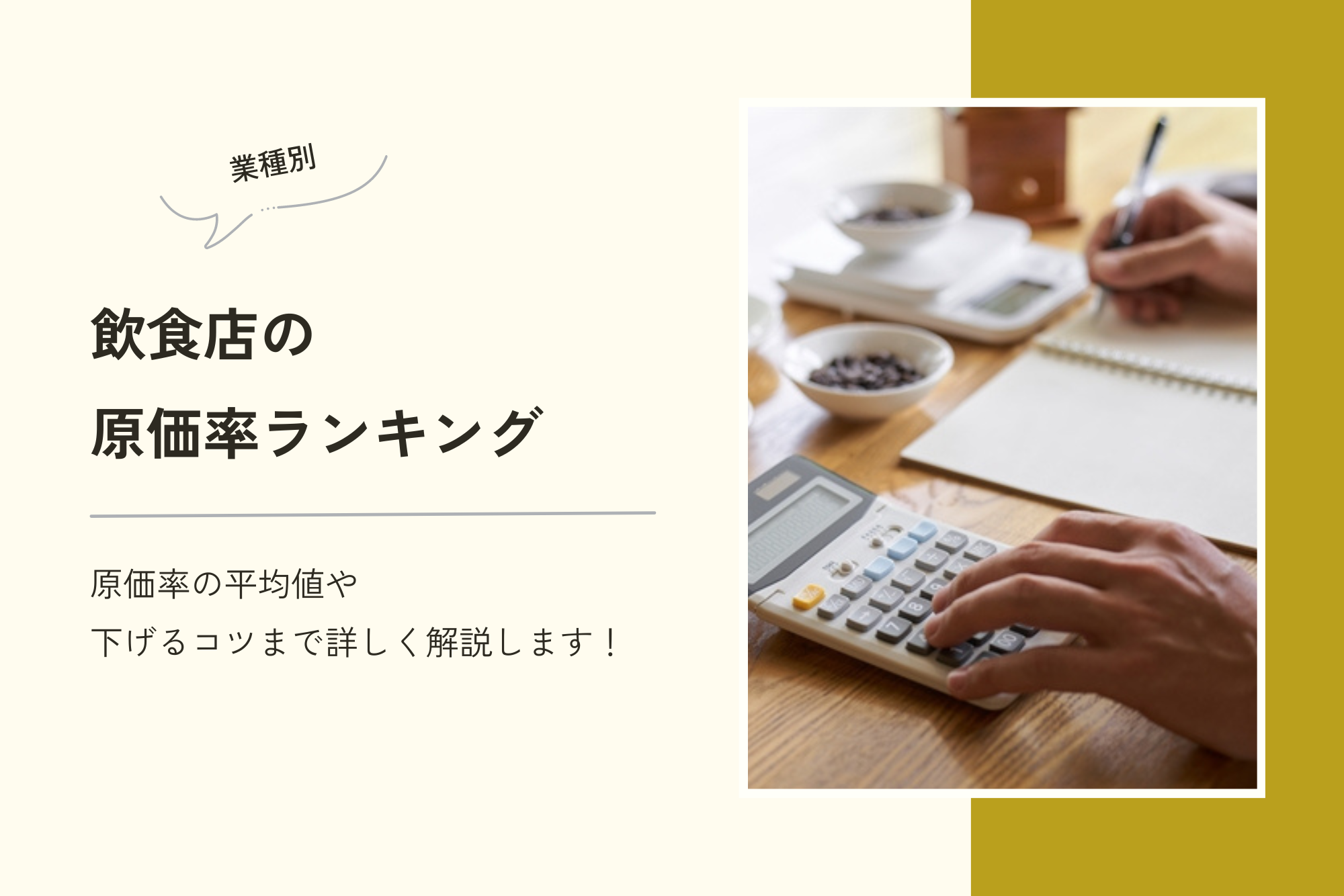

飲食店の経営を検討している方や経営中の方で、原価率を下げるコツを知りたい方も多いのではないでしょうか。飲食店の経営を安定させるには、原価率の計算や下げる工夫が欠かせません。

本記事では、飲食店における原価率の平均値や業種別の原価率ランキングについて解説します。また、原価率を下げるコツについても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

飲食店の原価率とは?

「原価」は、商品やサービスを提供するために必要なコストを示します。「原価率」とは、飲食店の売上高に占める原価(食材や材料費)の割合です。

原価が高すぎると、売上高が多くあっても利益が少なくなり、低すぎると顧客の不満が生じるケースがあります。そのため、飲食店の経営者は、原価率に注目した効果的な経営戦略の展開が求められます。

原価率の平均値

飲食店の原価率の目安は、一般的に30%とされていますが、飲食店の業態や商品によって大きく異なります。たとえば、居酒屋で人気の「刺身の盛り合わせ」は、原材料費が高くなるため原価率も高めです。

しかし、このような看板商品は来客数の増加につながります。大切なのは、原価率が低いメニューも同時に提供し、全体のバランスを適切に保つことです。

原価率を正しく把握し、人件費や光熱費などの経営に必要な経費とのバランス確保が、飲食店経営で安定した利益を得るためには欠かせません。

原価率の求め方

原価率の計算式は、「原価率(%)=売上原価÷売上高×100」で求められます。具体的には、メニューが1,000円で販売され、材料費が300円の場合、原価率は「300円÷1,000円×100=30%」と計算されます。

原価率が高いと、利益を出すのが難しくなるため、効率的な価格設定やコスト削減の施策が必要です。

飲食店の目標原価率に対する意識調査の結果

飲食店ドットコムが「年間を通して目標とする原価率」について調査した結果、一番多い回答は「30%~35%未満」で39%という結果でした。

参考:飲食店の原価率の実態は? 物価高騰の影響を受け、約6割の店舗が「目標より高い」と回答|飲食店ドットコム

また、「直近3か月以内の原価率実績」においても、「30%~35%未満」が最多の29%と報告されており、目標と比較するとやや低い割合です。さらに、「35%〜40%」と回答した店舗も24.3%で、実際の原価率が目標より高くなっています。

なお、現在の原価率について「ほぼ目標通りと感じている」と答えた店舗は29.1%に留まり、62.1%が目標に対して高いと感じている状況です。多くの飲食店で原価率のコントロールに苦戦している状況が伺えます。

【業種別】飲食店の原価率ランキング

業種別の原価率のランキングは以下のとおりです。

| 順位 | 業種 | 原価率 |

| 1 | 寿司店 | 40~45% |

| 2 | 高級レストラン | 35~40% |

| 3 | 焼肉店、居酒屋、カフェ | 30~35% |

| 4 | ラーメン店 | 30% |

| 5 | 洋菓子店 | 25~30% |

寿司店は、飲食店のなかでも原価率が高い傾向にあり、40〜45%の原価率です。さらに、高級レストランや焼肉店、居酒屋、カフェなどが30〜40%の原価率で続きます。

一方で、顧客回転率が高いラーメン店やテイクアウトを中心とする洋菓子店は、25〜30%と比較的原価率が低い傾向にあります。

飲食店の原価率を下げる7つのコツ

次は、飲食店の原価率を下げるコツについて解説します。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

1.価格やメニューを改定する

原価率が高いメニューがよく注文される場合、仕入れる食材の価格にも目を向けましょう。たとえば、低コストで仕入れられる食材を活用し、新たなメニューを開発し、積極的な販売や売れ行きが悪いメニューを減らす方法があります。

また、デリバリーサービスを利用する際は、追加のサービス料を考慮した価格の設定が必要です。さらに、客単価を上げるために、メニューの項目を増やす方法もおすすめです。

2.在庫管理を徹底する

飲食店経営において、仕入れコストは利益に直結する重要な要素です。適切な在庫管理と仕入れ量の調整は、食材ロスを減らし経費を削減するために不可欠です。

まず、食材の消費期限や賞味期限を把握し、定期的な棚卸の実施によって、食材量を正確に把握できます。これにより、発注漏れや重複発注を防ぎつつ、売上予測に基づいた適正な仕入れ量の調整が可能です。

3.仕入れ先を見直しする

仕入れ先を選ぶ際は、品質と価格のバランスを重視し、相場よりも低価格で安定した供給が可能な業者を選ぶようにしましょう。

具体的な選定方法としては、インターネットを利用して、供給業者の情報を収集し、価格や品質、供給の安定性を比較検討してください。

仕入れ条件をクリアした業者に対しては価格交渉し、条件のよい業者との契約を目指します。

4.オーバーポーションに注意する

「オーバーポーション」とは、決まった分量を超えた盛り付けです。「ポーション」とは、それぞれのメニューで定められている食材の分量を指す飲食業界の専門用語です。

オーバーポーションが積み重なると大きなロスとなり、原価率を押し上げる要因となります。さらに、盛り付けの分量にばらつきがあると顧客満足度を大きく下げる可能性があります。そのため、レシピをあらかじめマニュアル化し、対策を講じるようにしてみてください。

5.アルコールの販売を強化する

アルコールは食品よりも原価率が低く設定されているため、販売量を増やすと全体の原価率を効果的に抑えられます。そのため、積極的にアルコールの販売を提案するようにしましょう。

たとえば、料理に合うおすすめのお酒やカクテルの提案などが効果的です。また、飲み放題プランの導入やハッピーアワーの設定も、アルコール消費を促進し、結果として原価率を下げる手助けになります。

6.卸売業者と交渉する

飲食店の原価率を下げるためには、卸売業者との積極的な交渉がポイントになります。大量注文や長期契約による割引、特別価格の交渉により、原価率を効果的に下げられます。

また、卸売業者との協力関係を築き、双方にとって有益な条件を見つけることが大切です。配送コストも原価に大きく影響するため、卸売業者と協力して配送コストを最適化し、無駄を減らすようにしましょう。

7.冷凍食品を活用する

スープの具やサイドディッシュに使用する野菜など、材料の品質が料理全体の評価に大きく影響しないものには、冷凍食品を取り入れるのもおすすめです。

冷凍食品は保存が利き、廃棄リスクを減少させるため、仕入れコストの削減が見込めます。しかし、冷凍食品を活用する際は、保存のための十分なスペースが必要です。

また、コストを意識しつつも、最終的な料理の品質を維持するためのバランスが求められます。

飲食店の原価率ランキングでよくある3つの質問

最後に、飲食店の原価率ランキングでよくある質問について解説します。

- 質問1.原価率が高い食べ物の例は?

- 質問2.原価率が低い食べ物の例は?

- 質問3.飲食店の利益率は?

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

質問1.原価率が高い食べ物の例は?

飲食店の原価率は食べ物の種類によって異なり、一般的に高級食材を使用したり保存が利かないメニューは原価率が高くなる傾向にあります。たとえば、以下の食べ物は原価率が高い食べ物の一例です。

- 居酒屋の刺身盛り合わせ

- ケーキ屋のソフトクリーム

- ハンバーガー店のハンバーガー

原価率が高いメニューは利益率が低くなるため、そればかり提供していると収益につながりにくいです。しかし、看板商品として前面に売り出せば、人目を引きやすく、結果的に来店客数の増加につながるメリットがあります。

質問2.原価率が低い食べ物の例は?

原価率が低い食べ物の例としては、以下が挙げられます。

- 居酒屋の冷奴

- ケーキ屋のショートケーキ

- ハンバーガー屋のフライドポテト

これらの原価が低いメニューを提供すると、大きな利益を得られるため、店側は強くおすすめする傾向にあります。しかし、原価率の低いメニューがすべての人にとって魅力的なものではないため、一部の顧客には好まれない可能性があります。

そのため、原価率が高いメニューと低いメニューを効果的に組み合わせ、全体のバランスが取れたメニューを提供するようにしましょう。

質問3.飲食店の利益率は?

経済産業省が発表した「商工業実態基本調査」によると、飲食業界全体の平均利益率は8.6%で、低く感じます。しかし、理想的な利益率は10%〜15%とされており、利益率が30%を超える繁盛店も存在します。

これから飲食店を開業する人は、平均値の8.6%を基準に営業を開始しましょう。利益率が安定して基準値を超えたら、10%〜15%の目標利益率を目指すのが望ましいです。

まとめ

本記事では、飲食店における原価率の平均値や業種別の原価率ランキング、原価率を下げるコツについて解説しました。

飲食店の原価率とは、売上高に占める原価(食材や材料費)の割合で、平均原価率は30%とされていますが、飲食店の業態や販売方法によって大きく異なります。

原価が高すぎると、売上高が多くあっても利益が少なくなり、低すぎると顧客の不満が生じるケースがあります。そのため、価格やメニューの見直し、アルコールの販売強化など、お店の業態やニーズに合わせた改善が欠かせません。